Hari Senin tanggal 23 September 2019, tepatnya jam 17.00 wib saya bertemu dengan seorang pekerja rumah tangga (PRT), sebut saja Mbak R, yang berasal dari kota Semarang, Jawa Tengah. Dia bekerja di salah satu apartemen elit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Satu apartemen tapi beda gedung dengan saya. Ini bukan pertemuan pertama dengan mbak R. Sebelumnya sudah pernah bertemu, dan waktu itu saya berniat mengajak dia bergabung di organisasi Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) Sapulidi, tapi waktu bertemu hanya sebentar karena dia buru-buru harus pulang, dan harus datang kembali ke apartemen sekitar jam 19.00. Saya penasaran kenapa sudah pulang kok datang lagi ke tempat kerja.

Saya melihat raut wajah mbak R sangat lelah dan kelihatan seperti banyak beban. Kayaknya mbak R butuh istirahat yang cukup dan libur mingguan bersama teman atau keluarganya. Hal ini nampak ketika mbak R disapa beberapa teman PRT wajah letihnya berubah menjadi sumringah. Kali ini saya bisa mengobrol sedikit lebih lama sambil mendengarkan cerita mbak R yang sudah bekerja selama 7 bulan.

Dia mendapat pekerjaan ini dari sebuah yayasan penyalur PRT di Bintaro, Tangerang Selatan. Majikan mbak R adalah ekspatriat dari negara Cina. Jam kerja mbak R itu tidak menentu alias setiap hari harus bekerja mulai dari jam 6 pagi hingga malam (sesudah makan malam dan biasanya jam 21.00 baru bisa pulang dan istirahat). Mbak R masuk kerja setiap hari, tapi dalam sehari dia masuk kerja dan pulang sampai tiga kali.

“Kenapa harus datang tiga kali setiap hari?” tanya saya.

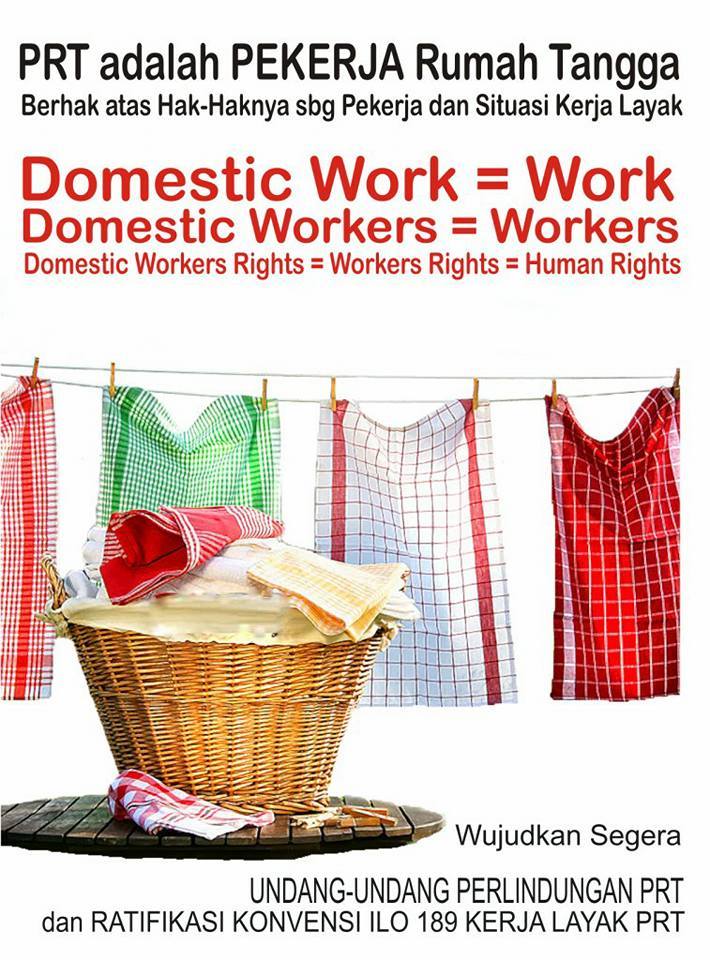

“Ya saya pulang sore hari karena harus membawa cucian untuk dijemur, karena di apartemen tidak boleh menjemur di balkoni,” jawab mbak R sambil menunjukan isi dari kantong plastik besar yang berisi pakaian yang belum kering di dalam keranjang berukuran besar.

“Jadi bungkusan kantong plastik besar ini berisi keranjang dan di dalamnya ada cucian yang harus kamu jemur di kontrakan kamu? Ini kan susah dan berat bawanya apa lagi pakai sepeda, kamu harus menggunakan tenaga ekstra untuk mengayuh sepeda dengan beban yang berat seperti ini,” tanya saya penuh keheranan.

“Mbak Len, saya harus pulang nih, sekarang jam lima nanti jam tujuh saya harus datang lagi ke apartemen untuk nyiapin makan malam. Dua jam di rumah saya bukan istrahat loh, tapi masih kerja, menyetrika baju yang dijemur hari kemaren. Saya akan membawanya ke apartemen setelah selesai disetrika. Kayak gini yang saya kerjakan tiap hari selama 7 bulan ini. Selama bekerja saya belum pernah mendapatkan libur, pas sakit saya ijin dikasih sehari untuk istrahat dan besoknya harus masuk lagi,” jelas mbak R.

Ketika saya tanya upahnya berapa, mbak R, menjawab, “Upahku cilik mbak, hanya 2 juta.”

Saya membayangkan bagaimana dia mengelola upahnya tersebut, khususnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah-tengah harga-harga barang yang terus naik. Mbak R tinggal sendiri di Jakarta, anaknya yang sekarang bersekolah di bangku kelas 5 SD tinggal di kampung dengan kedua orang tuanya, sedangkan suaminya telah meninggal ketika anaknya berusia 5 tahun.

Sebenarnya mbak R tidak betah bekerja dengan majikan sekarang, tapi karena dari yayasan ada perjanjian selama 1 tahun, dan mbak R mau menyelesaikan dulu perjanjian tersebut maka dia tetap bekerja walaupun tidak betah. Apalagi dia juga bingung nanti mau kerja di mana dan harus minta tolong siapa, karena KTP-nya dijadikan jaminan di yayasan. Jadi sekarang mbak R tidak memegang dokumen apapun, padahal dokumen tersebut penting jika terjadi sesuatu menimpa mbak R ketika di jalan atau di tempat kerja. KTP dibutuhkan untuk dasar menghubungi pihak keluarganya.

“Mbak Len, nanti kalau saya sudah selesai kontrak, lima bulan lagi, bisa minta bantuannya ya, carikan pekerjaan yang ada liburnya. Liburnya sebulan sekali atau dua kali tidak apa-apa mbak,” pinta mbak R di sela-sela ceritanya.

“Apakah sudah pernah ngomong ke majikan tentang KTP dan libur?” tanya saya.

“Majikan bilang tidak bisa karena dari yayasan tidak ada kesepakatan untuk libur, dan untuk KTP itu urusan saya dengan yayasan. Mendengar hal tersebut, saya pun tidak pernah ngomongin libur lagi,” kata mbak R.

Setelah minta pamit, mbak R segera mengambil sepeda dan mengikat kantong plastik yang di dalamnya ada keranjang cuciannya, serta meninggalkan beribu pertanyaan di benak saya. Berapa banyak PRT yang hidup seperti ini? Yang masih bekerja pada situasi tidak layak, dan dieksploitasi oleh penyalur dan pengguna jasa demi menghidupi diri dan keluarga? Sedangkan negara lepas tangan dari tanggungjawabnya dengan tidak kunjung memberikan perlindungan melalui sebuah undang-undang. Jika ada undang-undang yang melindungi PRT, tentu akan banyak PRT seperti mbak R yang bisa dilindungi dan diselamatkan dari situasi kerja yang tidak layak ini.

Penulis: Leni Suryani (SPRT Sapulidi, Jakarta)